「ボヴァリー夫人」はうちの本棚に随分昔からありますが未読なんです。すっかり忘れてました。写実主義文学の礎とかなんとか言われています。何で読むの忘れてたんだろう。

「ボヴァリー夫人」はこれまで何度も映画化されていて、最初のは1933年のジャン・ルノワール作品なのだそうな。ジャン・ルノワールと言えば昔、初期の短編を何本か上映会で見ました。「ファンタズム」の原型のようなシーンのある不思議なアート作品で、凄いなーこの人ルノワールの子供なのかー凄いなーなんて無邪気に思ってました。その後の、立派になった時代の作品を全然知らないので、印象としてジャン・ルノワールはアート作品の映像作家って思っていたりします。

そんなことはどうでもよくて、他にヴィンセント・ミネリが1949年に映画化しています。

それから、アレクサンドル・ソクーロフが1989年に映画化しています。このソクーロフ版は、2009年に監督が再編集し、原作者フローベール没後130周年記念としてふたたび公開されました。わりとソクーロフ監督独自のぶっ飛びボヴァリー夫人だそうで、これ観たかったんですよね。「ファウスト」も凄かったですしね。こっちも何だか凄そうで興味ありました。まだ観ていません。

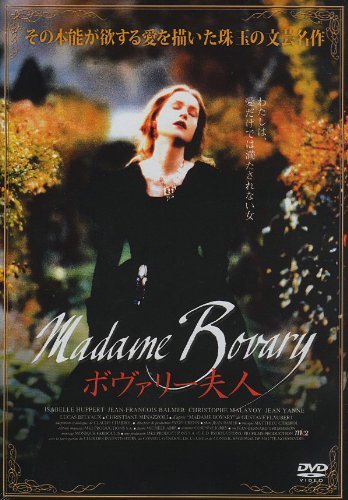

で、この度のこれはクロード・シャブロルによる「ボヴァリー夫人」です。1991年の作品です。エマ・ボヴァリーを演じるのは世紀の怪女優にして今や大物中の大物イザベル・ユペールでして、「主婦マリーがしたこと」(1988)に続いてのシャブロル作品です。

エマという女性は小説を読み絵を描きピアノを弾き、ロマンに溺れる夢みる女性です。この女性の半生というか、半生じゃなくてもっと短い期間ですが、若くしてお医者に嫁いで、それから引っ越しして不倫して、あれしてこれしていろいろ大変なことになるそういう女性小説というかそういうお話です。

小説も読んでないし他の監督による作品も観ていないので、比較することはできません。ですので純粋ピュアに物語を楽しみました。

本作は不思議な懐かしい技法で撮られた、淡々と物語を推し進める形態の映画です。淡々とと言っても静かな進行なのではなく、情緒的な辛気くさいシーンを排除して、出来事に注目したような潔い作りです。ですので、まさに「ああなってこうなってそんでももってああしてこうして」みたいに、バタバタと物語が綴られます。91年の映画ですが、もっと古い映画のような、古風な作りでもあります。例えば、ナレーションが物語の進行を手助けしたりします。ナレーションが物語る映画って、なんか懐かしい古い映画の感じしませんか?私はします。

古典回帰とまで言うと言いすぎかもしれませんが、そんな印象を持ちました。

ところどころ、はっとするようなシーンがあったりします。惚れ惚れするような美しさだったり、絶妙なエロティシズムだったり、ショッキングシーンだったりです。古風な作風の中に現代的な(と言っても91年はもう20年前ですけど)演出が見て取れます。

イザベル・ユペールはこのときすでに結構大人です。ですが少女っぽい年齢設定の結婚前から、不倫に明け暮れるころ、ロマン派が写実主義にコテンパンにやられる後半にいたるまで、全部の期間をやり遂げます。

原作のエマがどのような人物像なのかはわかりませんが、イザベル・ユペールのエマは、やっぱりとてつもない存在感に満ちた怪女性であります。あほみたいなところや哀れなところも含めて壮絶です。並やおまへん。

哀れと言えば旦那さんのシャルル・ボヴァリーがこれがまあ哀れというか何というか、たいへんでしたね。途中、実はしたたかな人なのではないかと思ったりしましたが全然そんな人ではなく、ただただ可哀想でした。

ストーリーの流れは、19世紀ならではの時代と共に合ったひとりの女性の物語であると同時に、現代においても全く違和感のない物語であるとわかります。つまりこの原作は150年経っても全く色あせない物語原型とも言える普遍性を持っているのであります。

「ジェーン・エア」と意味的に近い、最早神話レベルと言っていい女性の物語であります。「ジェーン・エア」がキラキラ目の少女小説原型だとすれば、「ボヴァリー夫人」はどろどろ目のドメスティック破滅ドラマ原型であるというふうに言えるのであります。勝手に断言してすいません。

なにを今更偉そうに書いているのでしょうか。自分でも呆れますが、さてクロード・シャブロルです。

傑作「刑事ベラミー」が遺作となってしまったこの監督、作品はほとんど観ていませんので知りません。でも好きな監督です。情緒的なものをさくっと省略してカッコいい。みたいな印象を持ってます。

ボヴァリー夫人はロマン主義的な人物ですが、ロマン主義を徹底排除してクールかつドライに描くその姿勢がカッコいいです。ロマン的昂揚などいりません。そんなものなくてもおもっきり昂揚できます。

ロマン主義と情緒とねちねちのドラマ性で陶酔させて欲しい、なんていう変な希望を持ってこの映画を観ると、あまりのドライさに拍子抜けと感じるかもしれません。ですがロマン派のエマが現実のドライさに負けるのと同じように、この映画のシャブロルのドライで、甘ったれた情緒派はコテンパンにやられてぐうの音も出なくなるのです。

しかしそれにしてもあれですね、瀉血ってなんですか、あれ。あのシーンはびっくりしました。瀉血、すごいですね、瀉血。